光刻機發展曆程

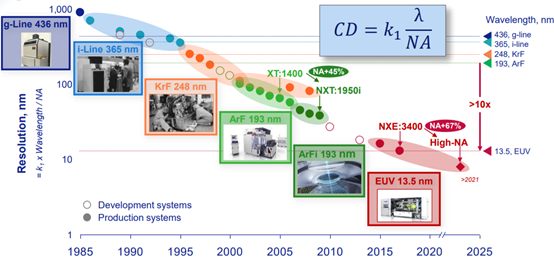

第一二代均為(wei) 接觸接近式光刻機,曝光方式為(wei) 接觸接近式,使用光源分別為(wei) 436nm的g-line 和365nm的i-line,接觸式光刻機由於(yu) 掩模與(yu) 光刻膠直接接觸,所以易受汙染,而接近式光刻機由於(yu) 氣墊影響,成像精度不高。

第三代為(wei) 掃描投影式光刻機,利用光學透鏡可以聚集衍射光提高成像質量將曝光方式創新為(wei) 光學投影式光刻,以掃描的方式實現曝光,光源也改進為(wei) 248nm的KrF,實現了跨越式發展,將最小工藝推進至180-130nm。

第四代步進式掃描投影光刻機,最具代表性的光刻機產(chan) 品,1986年由ASML首先推出,采用193nmArF 激光光源,實現了光刻過程中,掩模和矽片的同步移動,並且采用了縮小投影鏡頭,縮小比例達到 5:1,有效提升了掩模的使用效率和曝光精度,將芯片的製程和生產(chan) 效率提升了一個(ge) 台階。2002年以前,業(ye) 界普遍認為(wei) 193nm光刻無法延伸到65nm技術節點,而157nm將成為(wei) 主流技術。然而,157nm光刻技術遭遇到了來自光刻機透鏡的巨大挑戰。正當眾(zhong) 多研究者在157nm浸入式光刻麵前躊躇不前時,時任TSMC資深處長的林本堅提出了193nm浸入式光刻的概念。2007 年ASML 與(yu) 台積電合作開發成功推出第一台浸沒式光刻機。193nm 光波在水中的等效波長縮短為(wei) 134nm,足可超越 157nm 的極限,193nm 浸入式光刻的研究隨即成為(wei) 光刻界追逐的焦點, 2010 年, 193nm 液浸式光刻係統已能實現 32nm 製程產(chan) 品,到2012年,ArF光刻機已經最高可以實現 22nm 的芯片製程,浸沒式光刻技術憑借展現出巨大優(you) 勢,成為(wei) EUV 之前能力最強且最成熟的技術。

第五代光刻機——EUV,所謂EUV,是指波長為(wei) 10-14納米的極紫外光。前四代光刻機使用都屬於(yu) 深紫外光,但在摩爾定律的推動下,半導體(ti) 產(chan) 業(ye) 對於(yu) 芯片的需求已經發展到5nm,甚至是3nm,浸入式光刻麵臨(lin) 更為(wei) 嚴(yan) 峻的鏡頭孔徑和材料挑戰。第五代 EUV光刻機,可將最小工藝節點推進至5nm、3nm。

本文鏈接:https://www.kjddy.com/Read/1220.html 轉載需授權!