諧振腔模式匹配及光路調節技巧

本文將從(cong) 個(ge) 人實驗操作經驗的角度出發,向大家介紹光-腔模式匹配的原理方法及光路調節技巧。

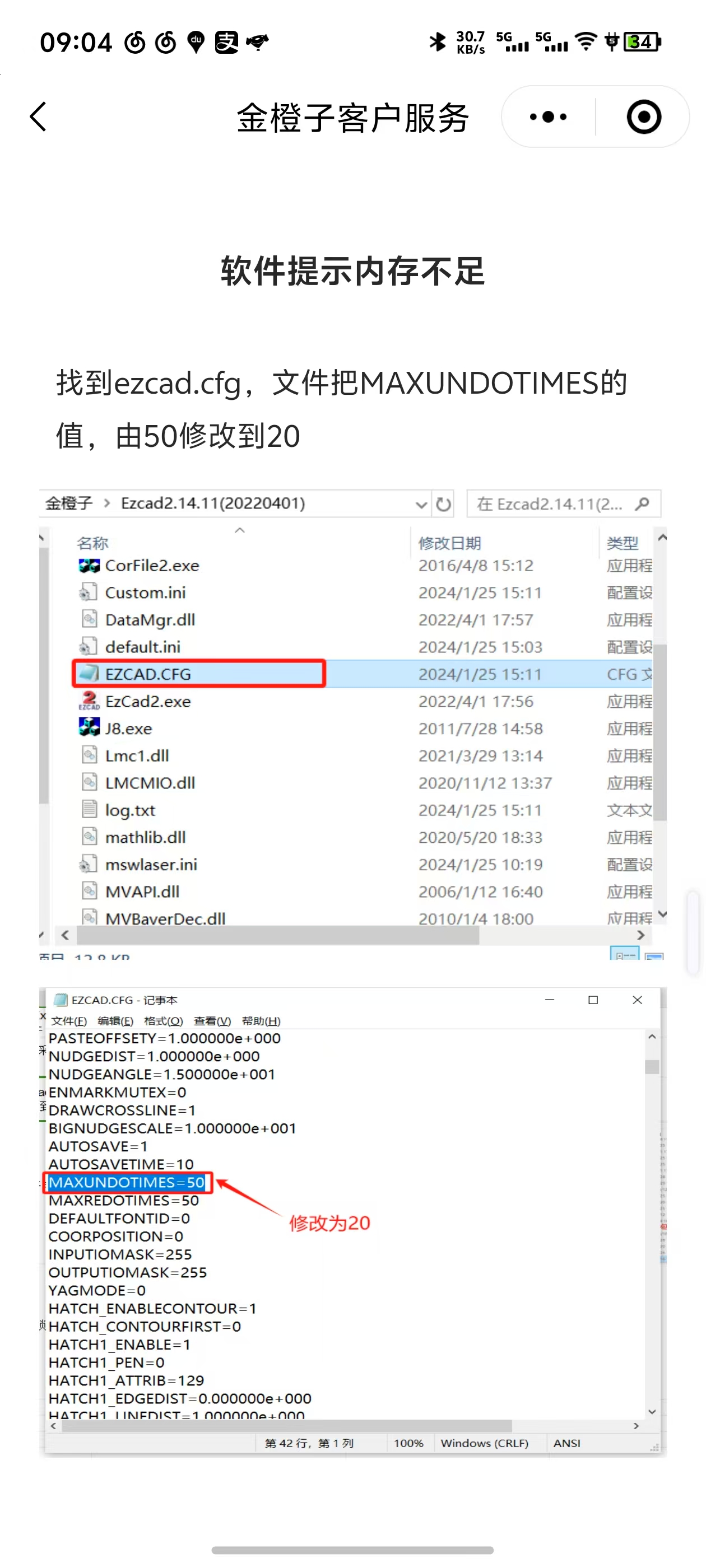

諧振腔模式匹配過程需要用到儀(yi) 器如下:

1. 光束質量分析儀(yi) ;

2. 紅外觀察儀(yi) ;

3. 光電探測器;

4. CCD相機;

5. 示波器。

一、模式匹配原理與(yu) 步驟

對於(yu) 幾何參數給定的諧振腔,根據自再現條件[1]可以確定一個(ge) 腰斑的位置和大小,我們(men) 一般稱之為(wei) 本征腰斑。讓輸入光束經過透鏡、反射鏡作用之後聚焦的位置和大小與(yu) 腔本征腰斑相同的過程就是光-腔模式匹配。其步驟如下:

1) 根據諧振腔的參數確定諧振腔的本征腰斑的位置及大小。

2) 確定輸入光束的腰斑位置及大小。由於(yu) 高斯光束的光斑大小隨著傳(chuan) 播距離成雙曲線變化,因此可通過光束質量分析儀(yi) 測量輸入光束在傳(chuan) 播路徑上幾個(ge) 不同位置的光斑大小,然後采用曲線擬合即可確定腰斑。

3) 選擇一個(ge) 或多個(ge) 焦距合適的透鏡將光束聚焦到腔本征腰斑處:一般而言兩(liang) 個(ge) 透鏡組成的透鏡組可以滿足大部分應用場合。透鏡擺放好之後,可通過光束質量分析儀(yi) 檢查輸入光的腰斑分布情況是否與(yu) 腔的本征腰斑接近。

4) 調整腔前的一對反射鏡的高低左右,讓入射光耦合進腔內(nei) 並發生共振,進而根據共振信號的狀態微調反射鏡及透鏡位置,優(you) 化模式匹配效果。

需要說明的是,上麵步驟1~3為(wei) 透鏡選擇,涉及到一定的理論計算,具體(ti) 公式請參見參考文獻[1]。最後一步為(wei) 光路調節,即調節腔內(nei) 光線閉合,以達到共振,相關(guan) 實驗技巧將在下文中給出。

二、光路調節技巧

諧振腔的工作原理是基於(yu) 腔內(nei) 多光束幹涉,而發生幹涉的一個(ge) 基本條件就是光束空間上的重合,這就要求我們(men) 非常精準地控製光束的指向從(cong) 而耦合進諧振腔。光-腔耦合的步驟如下:

1) 將輸入光束準直到諧振腔的高度,采用的是大家熟知的“雙光闌法”,示意圖如下。即在光束傳(chuan) 播路徑的一前一後放置兩(liang) 個(ge) 光闌,在空間允許的情況下,兩(liang) 個(ge) 光闌的距離盡可能大。調節的口訣是“遠的調近的,近的調遠的”:調節反射鏡M1讓光線穿過光闌1,調節反射鏡M2讓光線穿過光光闌2,如此往複,直到光束同時穿過兩(liang) 個(ge) 光闌中心。

2) 將諧振腔放置在準直好的光路中,調節諧振腔的閉合。以下將對線形腔和環形腔分別進行說明。

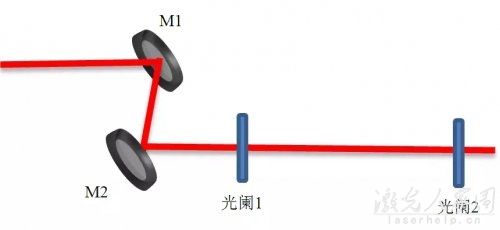

對於(yu) 兩(liang) 個(ge) 腔鏡的平行度較好的線性腔而言,隻需調節入射光的指向使其垂直入射一般即可觀察到共振信號。而調節垂直入射的方法與(yu) 上一步驟中光路準直的方法類似,其關(guan) 鍵在於(yu) 找準觀測點,如下圖2所示:用小紙片(不可見光用熒光板,注意不要擋住入射光)分別放在圖中標記為(wei) “1”,“2”位置處,依次調節反射鏡M1、M2使得“1”,“2”位置處入射光與(yu) 反射光(虛線)重合。

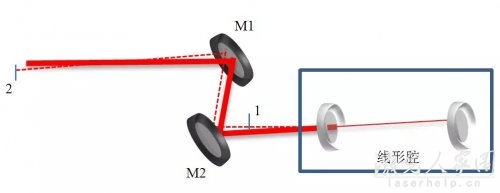

與(yu) 線性腔不同的是,環形腔中入射光並非垂直入射到腔鏡上,所以在腔外無法判斷腔內(nei) 光線是否閉合。因此需要在腔內(nei) 選定兩(liang) 個(ge) 觀測點,如圖3中“1”,“2”所示。另外,在輸入光強不是足夠大的條件下,人眼無法直接觀察到腔內(nei) 的弱光。此時需要借助紅外觀察儀(yi) 來輔助調節。與(yu) 上麵的步驟類似,調節反射鏡M1、M2使得“1”,“2”位置處輸入光斑與(yu) 在腔內(nei) 傳(chuan) 輸一周的後光斑(虛線)重合,即可保證諧振腔基本閉合。

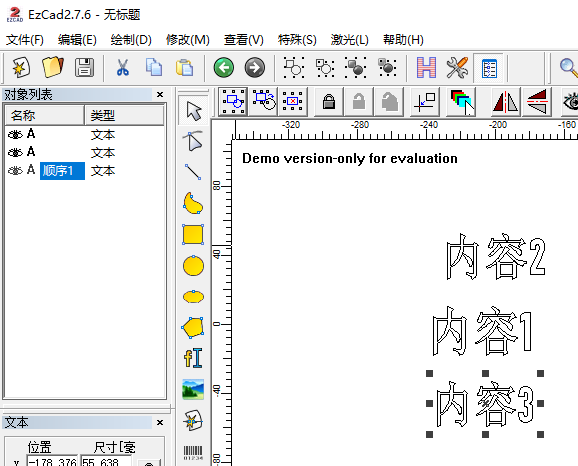

3) 諧振腔基本閉合以後,使用周期信號掃描腔長或者入射激光頻率,使用波長、增益合適的光電探測器接收腔的透射(或反射)信號,連接示波器後應該能觀察到腔的透射峰(反射峰)信號。當模式匹配沒有達到最佳狀態時,會(hui) 激發出許多高階空間模式,如下圖4所示。

圖4 模式匹配不佳時的透射峰信號

一般而言,我們(men) 需要的是基模(TEM00)共振。那麽(me) 首先要確定哪個(ge) 透射峰是基模,具體(ti) 操作是減小掃描電壓範圍至示波器上隻看到一個(ge) 根透射峰,用CCD相機拍攝該透射峰的空間光強分布,如圖4中小圖所示。然後微調反射鏡M1、M2使基模的強度變大,同時高階模的強度減弱,特別是TEM01(TEM10)的強度減弱最為(wei) 明顯。稍微移動一下模式匹配透鏡的位置也可以優(you) 化模式,一般對TEM02(TEM20)及更高階模式的抑製具有一定的幫助。

高的光-腔模式匹配效率是充分利用諧振腔特性的前提,除了在選擇透鏡時有一定的理論指導外,更多的工作集中在實驗操作上。需要我們(men) 在掌握基本的技巧的前提下,不斷地嚐試優(you) 化改進,以達到實驗需求。

本文鏈接:https://www.kjddy.com/news/815.html 轉載需授權!